Notizie

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Nel corso della cena al termine dei lavori del G20 a Buenos Aires, i leader di Stati Uniti e Cina, sono giunti ad un accordo per una tregua sui dazi a partire dal 1 gennaio 2019.

«E’ un accordo di rilievo anche per l’agricoltura italiana ed europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senza dazi e misure di ritorsione». E' quanto dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

L'accordo prevede che gli Stati Uniti non applicheranno, all’inizio del 2019, il previsto aumento, dal 10% al 25%, dei dazi aggiuntivi su una lista di prodotti importati dalla Cina per un controvalore di 200 miliardi di dollari. Le due parti avvieranno immediatamente un negoziato, che dovrebbe durare tre mesi, per tentare di siglare un’intesa complessiva sulle regole riguardanti gli scambi commerciali bilaterali.

«E’ importante la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Cina, nell’ottica del rilancio della regolazione degli scambi commerciali su basi multilaterali - ha aggiunto Giansanti -. A questo riguardo è da evidenziare anche l’obiettivo fissato dal G20 di rendere più efficace l’azione dell’Organizzazione mondiale del commercio con una riforma che potrebbe partire già l’anno venturo. L’intesa raggiunta tra Stati Uniti e Cina potrebbe anche avere effetti immediati sulle quotazioni di alcuni prodotti agricoli - ha proseguito il presidente di Confagricoltura -. In particolare, la Cina si è impegnata a far ripartire in tempi brevi gli acquisti di soia dagli Stati Uniti».

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Il Centro Ricerche Politiche e Bioeconomia del CREA, come ogni anno, ha condotto l’Indagine sul mercato fondiario. Ecco la sintesi dei risultati e un anticipo della sintesi.

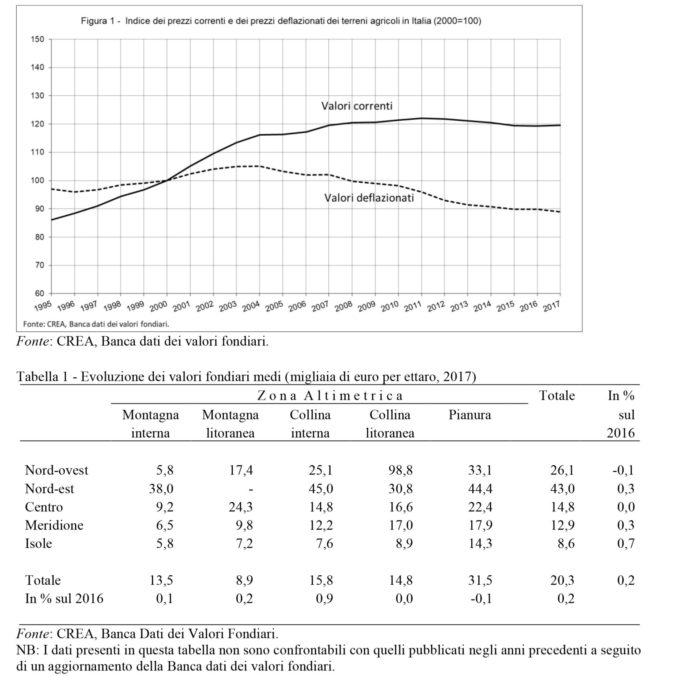

Mercato fondiario: secondo quanto riportato dall’indagine annuale 2017 sul mercato fondiario, curata dalle postazioni regionali del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia, dopo cinque anni di continue svalutazioni il prezzo della terra ha evidenziato un aumento, seppur flebile, rispetto all’anno precedente. Nel 2017 il prezzo medio della terra in Italia è stato pari a poco più di 20.000 euro per ettaro, un valore inferiore a quello che si registra nel nord Europa, ma sensibilmente superiore a quello di altri paesi dell’area mediterranea.

In realtà il valore medio nazionale nasconde una forte differenziazione tra i prezzi delle compravendite nel nord Italia, stabilmente sopra i 40.000 euro/ha nelle regioni del Nord Est e i prezzi che si registrano nel Mezzogiorno compresi in media tra 8-13.000 euro/ha. Seguendo gli andamenti nel tempo si nota una crescita leggermente superiore dei valori fondiari nelle regioni meridionali rispetto a quelle del Nord, ma è ancora troppo debole per ridurre significativamente il differenziale.

Il confronto con il tasso di inflazione rende meno positivo l’andamento, dato che l’aumento del costo della vita ha nuovamente eroso il patrimonio fondiario: al netto dell’inflazione si evidenzia un ulteriore calo dell’1%, che va a sommarsi alla serie ormai ultradecennale di riduzioni del valore reale del bene fondiario, diminuito del 13% nel corso degli ultimi dieci anni.

Segnali positivi vengono dall’analisi dell’attività di compravendita. Infatti, il numero di compravendite, desunto dalle statistiche ISTAT sull’attività notarile, è aumentato del 2% consolidando la crescita che si era già riscontrata nei due anni precedenti. Il livello delle compravendite è ancora lontano dai valori che si registravano oltre dieci anni fa, ma è importante che si sia invertita la tendenza e che riemerga un certo interesse da parte degli investitori.

Altre notizie positive vengono dal credito che evidenzia un segno positivo (+2%) per il quarto anno consecutivo e riporta il volume delle erogazioni sopra ai 500 milioni di euro all’anno, secondo i dati di Banca d’Italia. Un valore ancora inferiore ai massimi del 2003-2005 (circa 6-800 milioni di euro) ma comunque indicativo di un nuovo atteggiamento del sistema bancario verso l’accesso alla terra. È un po’ presto per dire se il mercato fondiario si sta avviando verso un periodo di congiuntura favorevole, ma è chiaro che questi segnali fanno ben sperare.

È probabile che la domanda sia orientata soprattutto verso i terreni dotati di buona fertilità, di caratteristiche accessorie – infrastrutture irrigue e vicinanza a reti stradali tra tutte – e di prospettive commerciali legate a particolari produzioni agricole, come ben dimostra il caso dei vigneti, il cui interesse sembra non accennare a diminuire. Di fatto i terreni migliori non hanno mai smesso di suscitare l’interesse di potenziali compratori, portando i valori fondiari a livelli non sempre compatibili con l’effettiva redditività delle imprese agricole.

Non mancano gli sforzi dell’operatore pubblico per aumentare la mobilità fondiaria attraverso una conferma delle agevolazioni per l’acquisto della terra da parte degli imprenditori agricoli e, soprattutto, un rafforzamento delle iniziative per rimettere in circolazione terreni a favore di imprese agricole desiderose di sviluppare le proprie attività, con particolare riguardo ai giovani. Dopo il decreto Terre vive del 2014 che ha messo a disposizione terreni demaniali – in larga misura ubicati in zone marginali -, ora è stata avviata la Banca della terra nazionale curata dall’ISMEA che ha messo in vendita all’asta 7.700 ettari, in molti casi di aziende accorpate situate in zone fertili. Si tratta di iniziative che si stanno sviluppando in parallelo con le Banche della terra regionali, maggiormente orientate verso la concessione in affitto di terreni, in genere, appartenenti ad enti pubblici.

Anche l’Unione Europea sembra intenzionata a rispondere all’esigenza di un maggiore accesso alla terra, ad esempio attraverso la possibile ammissibilità delle spese per l’acquisto della terra tra gli aiuti di stato nella prossima programmazione 2021-2027, per aiutare soprattutto i giovani agricoltori.

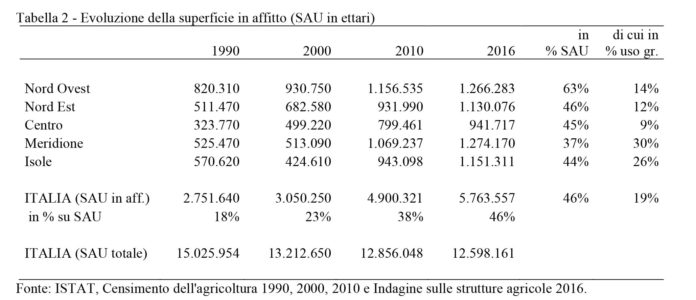

Il mercato degli affitti nel 2017: In base alla recente diffusione da parte dell’Istat dei primi risultati dell’Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole (SPA) del 2016, la superficie in affitto (comprensiva degli usi gratuiti) in Italia ammonta a circa 5,7 milioni di ettari, incidendo su circa la metà della SAU totale (46%). Si confermano quindi le dinamiche attive da oltre due decenni, con un incremento netto di oltre 860.000 ettari (+18%) rispetto al 2010. È soprattutto nelle regioni meridionali e in quelle del nord-est che si verificano gli incrementi più sostanziali (+21%), seguite da quelle centrali (+18%) e da quelle del nord-ovest (+9%), sebbene in quest’ultime regioni il livello di superficie in affitto risulti già abbastanza elevato (63% della SAU totale). L’affitto rimane più diffuso prevalentemente nell’Italia settentrionale, seguono le zone centrali (45%) e il Mezzogiorno (37-44%). Nel complesso quindi l’istituto dell’affitto si conferma come il principale strumento per migliorare le economie di scala da parte degli imprenditori agricoli, che in questo modo possono ampliare la propria azienda, con maggiore flessibilità e senza gli impegni finanziari che comporta l’acquisto.

In generale nel 2017 i principali elementi che continuano ad influenzare il mercato degli affitti sono la scarsa liquidità e le incertezze collegate all’instabilità dei redditi aziendali, che nell’insieme disincentivano gli investimenti in capitale fondiario a favore della scelta di condurre i terreni in affitto. Sono in particolare i giovani imprenditori, che usufruendo anche dei premi di primo insediamento offerti dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) optano per questa strada. Si attenua, rispetto al passato l’interesse per i terreni da destinare a colture energetiche mentre i contoterzisti rimangono attori importanti nella composizione della domanda. Dal punto di vista contrattuale prevalgono fortemente gli affitti in deroga (art. 45) con una durata media inferiore rispetto al passato, mentre sono ormai in estinzione gli accordi verbali, sebbene in qualche caso resistano forme spurie di contratti atipici.

I canoni nel complesso si mantengono stabili con incrementi segnalati per terreni con colture di pregio e vigneti. In particolare, in quest’ultimo caso, i referenti segnalano effetti diretti legati alla recente riforma del sistema di autorizzazione degli impianti che modifica i criteri di assegnazione e limita la trasferibilità dei diritti di impianto fuori regione. Tranne qualche eccezione, non si segnalano invece effetti concreti sul mercato degli affitti dovuti all’istituzione delle Banche della terra, nonostante diverse Regioni le abbiano approvate definitivamente. Ciò in parte sembra dovuto al fatto che i terreni di proprietà degli Enti pubblici rimangono comunque soggetti ai vincoli comunali locali per quanto riguarda la gestione, ritardando pertanto l’effettiva assegnazione.

Il mercato risulta particolarmente dinamico nelle regioni settentrionali, dove la domanda di terra si registra in crescita e tendenzialmente superiore all’offerta, mentre rimane un evidente dualismo strutturale tra aree interne e zone più vocate. Nelle regioni centrali si evidenzia una sostanziale stabilità con i contoterzisti che continuano ad essere i principali attori dal lato della domanda. Anche per quanto riguarda il Mezzogiorno il mercato degli affitti si registra in equilibrio con canoni stabili e domanda tendenzialmente in crescita, specie da parte di imprenditori beneficiari delle misure del PSR relative all’insediamento giovani e all’agricoltura biologica, sebbene la situazione resti stagnante nelle zone più marginali, laddove alla lenta e costante fuoriuscita di piccole aziende dal settore non corrisponde un altrettanto turnover da parte di imprese più strutturate.

Per quanto riguarda il futuro, gli operatori segnalano che le attese sono soprattutto legate all’andamento delle misure attivate nei PSR e alla PAC in generale, oltre che al nuovo regime che rivede i criteri di assegnazione dei diritti di impianto nel caso dei vigneti. Mentre per quanto riguarda l’istituzione delle banche della terra, le difficoltà organizzative nell’applicazione delle nuove norme non lasciano intravedere effetti diretti nel breve periodo. Infine sull’andamento dei canoni si attende una sostanziale stabilità quantunque questi rimangano legati all’andamento dei prezzi dei prodotti agricoli.

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Venerdì 30 novembre sarà l'ultima data per il versamento del secondo, o unico, acconto Irpef/Ires e Irap. Sono interessati tutti i contribuenti che sono a debito di imposta per un importo superiore a 51,65 €.

Anche per gli agricoltori sono rimasti pochi giorni per il versamento del secondo (o unico) acconto Irpef/Ires e Irap. L’acconto di novembre è pari al 60% dell’imposta a debito per l’anno precedente, a meno che, essendo l’importo inferiore a 257,72 €, non sia stato versato l’acconto a giugno nella misura del 40%, per cui è dovuto interamente in questa occasione.

Non hanno acconti da versare, ai fini Irpef, le persone fisiche compresi i soci delle società semplici, iscritti negli elenchi previdenziali dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, essendo esenti per gli anni 2017/2018 e 2019. Non si genereranno eventuali errori nella determinazione dell’acconto Irpef visto che l’esenzione è già stata applicata anche per i redditi dello scorso anno e quindi, procedendo con il metodo storico, l’imposta presa a base per il calcolo dell’acconto è corretta.

Lo scorso anno molti titolari dei redditi dei terreni hanno versato l’acconto inutilmente se determinato su base storica, infatti per l’anno 2016 i redditi dei terreni comparivano nella dichiarazione dei redditi. Invece se gli stessi terreni sono posseduti da una persona fisica (anche se coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, socio di snc o sas), i medesimi redditi dei terreni devono comunque essere assoggettati a Irpef. Nella stessa situazione si trovano i soci delle società agricole a responsabilità limitata che hanno optato oltre che per il reddito agrario anche per la trasparenza fiscale (articolo 116 del Tuir). Essi dichiarano la quota loro spettante di redditi dominicale ed agrario dei terreni.

Gli imprenditori agricoli anche individuali o costituiti in società semplice possono invece essere tenuti al versamento dell’acconto ai fini Irap qualora svolgano attività agricole non rientranti in tutto o in parte nel reddito agrario.

Si tratta di sei tipologie di reddito e cioè:

• agriturismo;

• allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dai propri terreni;

• cessione di prodotti trasformati o manipolati ancorché ottenuti prevalentemente sul fondo o nell'allevamento, non compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2015;

• prestazioni di servizi fornite utilizzando prevalentemente risorse ed attrezzature utilizzate prevalentemente nella propria azienda agricola;

• coltivazione di vegetali su strutture a più piani per quelle svolte oltre il secondo piano;

• produzione di energia elettrica.

Queste attività hanno natura agricola, ma non essendo interamente comprese nel reddito agrario, scontano l’Irap nella misura del 3,9% e quindi richiedono il versamento dell’acconto entro il prossimo 30 novembre.

L’esenzione da Irap delle sole attività agricole rientranti nel reddito agrario si applica a tutti i soggetti operanti in agricoltura indipendentemente dalla natura giuridica. Qualora l’attività agricola rientri nel reddito agrario è esclusa da Irap, pur essendo obbligatoria la presentazione della dichiarazione per le società diverse dalle società semplici, in quanto la base imponibile Irap è rilevante per la determinazione del diritto dovuto alla Camera di commercio.

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

In confronto con altri paesi l'Italia risulta essere una tra le più forti nel riciclo dei rifiuti: 56,4 milioni di tonnellate di rifiuti riciclati, per quantità la seconda in Europa dopo i 72,4 milioni della Germania.

In Italia circa un terzo della spazzatura viene ricuperato, rigenerato e più di due terzi dei circa 130 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti dalle attività economiche sono per la maggior parte calcinacci di demolizioni e immondizia comune.

Nel mondo si producono ogni anno 2,01 miliardi di tonnellate di rifiuti, con una previsione che secondo la World Bank arriverà a 3,4 miliardi di tonnellate nel 2050. Il 4% degli scarti è formato da metalli (come la banda stagnata della latta o l’alluminio), il 5% vetro, il 12% plastica, il 17% carta e cartoncino, il 44% residui di cibo e di vegetali e il 18% rifiuti diversi.

I più forti produttori di spazzatura risultano essere l’Asia Orientale e Pacifica e l’Europa allargata all’Asia Centrale dei Paesi ex Urss. Ogni anno l’Asia Orientale e Pacifica produce 468 milioni di tonnellate di spazzatura, l’Europa e l’Asia europea 392 milioni. L’Asia Meridionale produce 334 milioni di tonnellate, 289 l’America del Nord, le Americhe Centrale e Meridionale 231 milioni, l’Africa Nera 174 milioni e l’Africa Settentrionale e il Vicino Oriente 129 milioni di tonnellate l’anno. Un terzo di questa immondizia è abbandonata nell’ambiente o bruciata all’aperto. La raccolta dei rifiuti è pari al 96% nei Paesi ricchi, all’82% nei Paesi a media ricchezza, al 51 nei Paesi di nuova economia e al 39% nei Paesi poveri.

In Italia sono sempre aperte le discussioni sul tema degli inceneritori a ricupero di energia, mentre nel resto dell'Europa vediamo i Paesi nordici che riciclano e bruciano mentre i Paesi del Sud Europa usano le discariche.

I dati generali sugli altri Paesi rilevano che il Nord America predilige la discarica classica (54,3% dei rifiuti) e il riciclo (33,3%), l’Asia meridionale come l’India abusa dell’abbandono a cielo aperto (75%), l’Africa Settentrionale e il Vicino Oriente ricorrono soprattutto all’abbandono all’aperto (52,7%) o in discariche (34%). L’Europa e l’Asia Centrale ricorrono in misura equilibrata a tutte le modalità (25,6% abbandono irregolare, 25,9% discarica, 30,7% riciclo e compost, 17,8% incenerimento); l’Africa Nera abbandona la spazzatura (69% e un altro 24% in discariche regolari), le Americhe del Sud e Centrale prediligono le discariche (68,5%) ma non è raro l’abbandono (26,8%). L’Asia Orientale e Pacifica è forte nelle discariche (46%) ma anche fa un ricorso generoso all’incenerimento (24% dei rifiuti prodotti).

Mentre sul riciclo in Europa sono in testa con il 67% le minuscole isole Faroe (49mila abitanti) che però hanno il 73,4% di raccolta differenziata. Dopo le isole artiche segue per tasso di riciclo con il 64% il principato del Liechtenstein (37mila abitanti). La Svezia brucia tanto e ricicla un più modesto 32% dei rifiuti.

Nessun Paese europeo dubita sul ruolo del riciclo, che tra l'altro è imposto anche dagli obiettivi di Bruxelles, ma restano forti incertezze su quale tra le due modalità più comuni di smaltimento sia la migliore: termovalorizzatori o discarica.

I dati vedono in Svezia e Danimarca impianti di termovalorizzazione pari (nell’ordine) a 591 e 587 chili di rifiuti per cittadino, seguono Olanda, Svizzera, Austria e Finlandia. La media dei maggiori Paesi europei come Francia e Germania si aggira sulla capacità di incenerire 250 chili per cittadino. In Italia ci si ferma a 104 chili. Il ricorso alla discarica va dallo 0,2% dei rifiuti per la Germania, seguita da Svezia, Belgio, Danimarca e Olanda, al 92,7% di Malta. Sopra l’80% anche Cipro, Croazia, Romania e Grecia. L’Italia smaltisce in discarica il 29% dei rifiuti urbani.

Per quanto riguarda, invece, il riciclo, la media Ue è del 29,4% dei rifiuti urbani, con circa 69,3 milioni di tonnellate ricuperate con una media di 136 chili annui per abitante. Il 16,8% viene compostato per l’agricoltura e per la digestione anaerobica, mentre il 27,5% viene incenerito e il 26,3% finisce gettato in discarica.

Giovedì il Kyoto Club presenterà a Roma un rapporto sull’economia circolare (con i consorzi di riciclo imballaggi Conai, Cial e Comieco) e il 10 dicembre l’Ispra presenterà la nuova edizione del Rapporto Rifiuti Urbani, un caposaldo dell’analisi ambientale. Di questi studi, non ancora disponibili, si può anticipare che in Italia l’economia circolare generi un fatturato di ben 88 miliardi, di cui la metà dal solo riciclo.

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Novel Farm ospita la finale del Challenge Internazionale sull'agricoltura urbana aperta a studenti universitari di tutto il mondo, la competizione riguarda la progettazione di un sistema di agricoltura urbana che integri le migliori innovazioni architettoniche e tecnologiche per la produzione di piante in ambiente urbano. Hanno già aderito team provenienti dall'Italia, Cina, Polonia e India. La cerimonia di premiazione sarà il 14 febbraio a Pordenone Fiere.

Si terrà il 13 e 14 febbraio 2019, nel quartiere fieristico di Pordenone, Novel Farm, la mostra-convegno internazionale completamente dedicata all’innovazione nell’agritech: nuove tecniche di coltivazione, fuori suolo e vertical farming. Uno dei punti forti sarà la selezione finale e la premiazione dei vincitori della Challenge UrbanFarm 2019, organizzata dall’Alma Mater Studiorum di Bologna e dall’Università di Firenze.

La sfida è rivolta agli studenti di agraria, biologia, architettura, design, economia, ingegneria e studi umanistici di tutto il mondo: si cercano idee innovative per progettare sistemi di agricoltura urbana che integrino le migliori innovazioni architettoniche e tecnologiche per la produzione alimentare in ambiente urbano.

I progetti degli studenti dovranno basarsi su costruzioni esistenti inoccupate presenti a Bologna, Belluno e Conegliano, rispettivamente una ex-scuola elementare, una cascina in disuso ed una fabbrica dismessa, che presentano caratteristiche differenti. Sarà data nuova vita alle strutture abbandonate che verranno riconvertite in luoghi di socialità, studio, produzione e innovazione agricola, sviluppando così trasversalmente il concetto di agricoltura urbana. Il loro design, inoltre, dovrà avere una forte connotazione imprenditoriale, promuovendo la generazione di nuove forme di occupazione per gli utenti svantaggiati.

I progetti saranno valutati da una giuria interazionale di sei membri. UrbanFarm2019 è infatti un’iniziativa con una fortissima impronta internazionale: con Bologna e Firenze lavorano università e centri ricerca di Barcellona, Cartagena, Napoli, Pernambuco, Smirne, Budapest e ricercatori di Wageningen, Berlino, Ostrava, Roma La Sapienza, Città del Capo, Il Cairo, Catania, Tucson, Antalya, Montpellier ed Angers.

Redazione