Vis-à-vis

- Dettagli

- Scritto da Lorenzo Sandiford

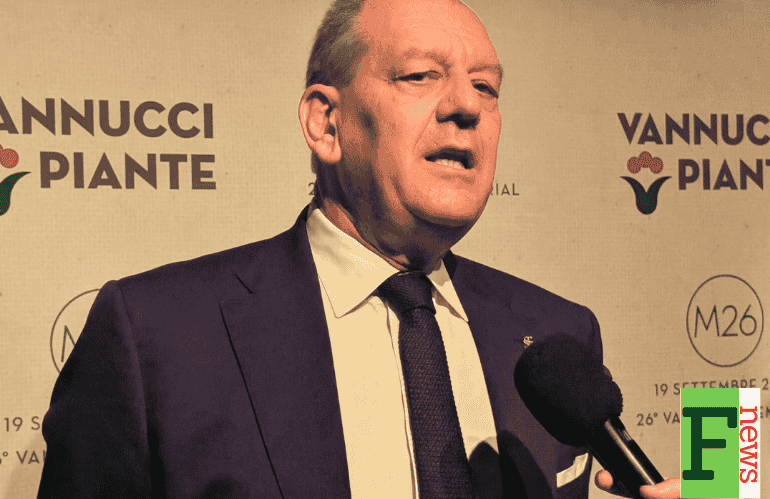

Il presidente dell’Associazione Vivaisti Italiani Vannino Vannucci, intervistato il 19 settembre al termine del Memorial Vannucci, sintetizza l’attuale situazione del comparto vivaistico, fra perdita di piccole quote di mercato e forte aumento dei costi di produzione, e indica come interpretare il concetto di filiera, puntando solo su chi fa qualità e sostenibilità. Con questo approccio, rivendica, Vannucci Piante e la sua filiera di vivaisti subfornitori hanno quasi dimezzato il glifosate ed eliminato la torba.

- Dettagli

- Scritto da Lorenzo Sandiford

Intervista al sottosegretario Patrizio La Pietra a margine del Memorial Vannucci 2025 a Pistoia. La Pietra sottolinea la centralità del concetto europeo di cluster o filiera e dice che il decreto attuativo della legge delega sul florovivaismo uscirà per metà ottobre, anticipandone alcuni aspetti: ufficio ad hoc al Ministero dell’agricoltura, distinzione fra vivaismo e floricoltura (ma anche fra vivaismo ornamentale e produttivo), marchi di qualità nazionali.

- Dettagli

- Scritto da Lorenzo Sandiford

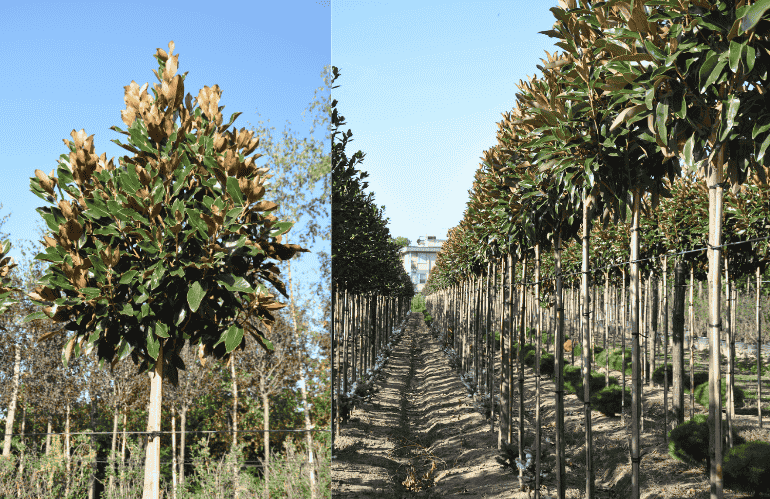

A Murabilia, alla conferenza su “Verde e città” di Salomoni del 6 settembre, la proposta del vivaista pistoiese Francesco Vignoli per ridurre la necessità di potature nelle città: «usiamo alberi di varietà a forma predeterminata e a crescita contenuta, come fanno spesso in Nord Europa».

- Dettagli

- Scritto da Lorenzo Sandiford

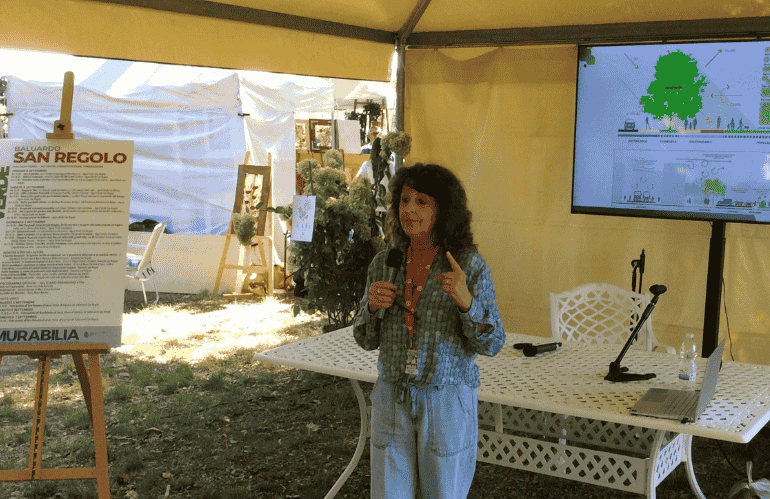

Intervista all’agronoma Maria Teresa Salomoni, di Proambiente Tecnopolo CNR Bologna, dopo la sua conferenza su “Verde e città” a Murabilia Lucca 2025: dall’approccio delle Nature Based Solutions al rapporto circolare coi vivai fino alla valorizzazione delle piante pioniere.

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali