Arte Verde

- Dettagli

- Scritto da AnneClaire Budin

Dal 30 maggio al 15 settembre 2025, a Palazzo Zuckermann di Padova, l’arte botanica di Lucia Pescador protagonista della personale “Botanikum”.

- Dettagli

- Scritto da AnneClaire Budin

Con "Uprooted", l’artista colombiana Doris Salcedo erige una casa di 804 alberi morti: una scultura monumentale, silente testimone del dolore dei migranti e del disastro ecologico.

- Dettagli

- Scritto da AnneClaire Budin

Nell'opera di Maxime Rossi -artiste francese nato in 1980- l'ambiente non è solo sfondo ma attore protagonista di un racconto visivo e sensoriale.

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

L'artista statunitense Maya Kramer esplora il confine tra natura e artificio attraverso installazioni e sculture di grande impatto visivo e concettuale.

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

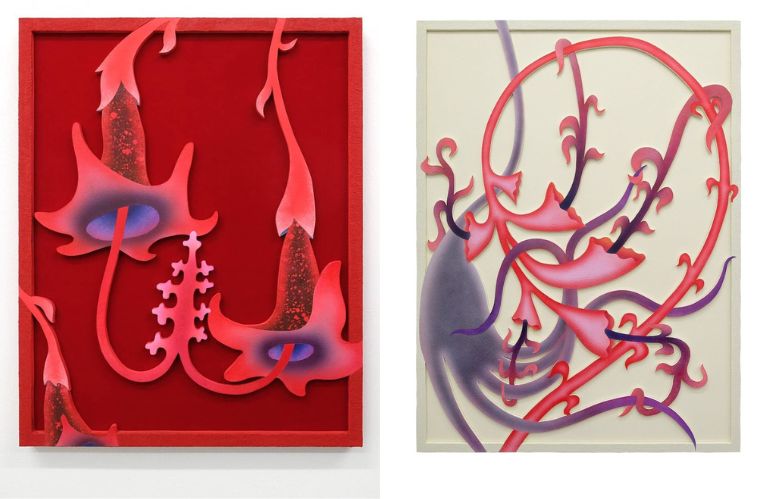

Un viaggio tra forme biomorfiche e colori surreali per esplorare il rapporto tra uomo e natura. Lipp trasforma piante e fiori in metafore di emozioni e connessioni primordiali.

L’universo artistico di Mevlana Lipp nasce da una fascinazione profonda per la natura, vissuta non solo come spazio fisico ma come un’estensione della coscienza umana. Cresciuto in un piccolo villaggio immerso nella foresta tedesca, Lipp ha interiorizzato il paesaggio naturale come parte integrante della propria esistenza, una dimensione emotiva e viscerale piuttosto che un soggetto da contemplare con distacco. Questo legame intimo con il mondo vegetale permea il suo lavoro, in cui piante e fiori diventano creature ibride, sospese tra realtà e immaginazione.

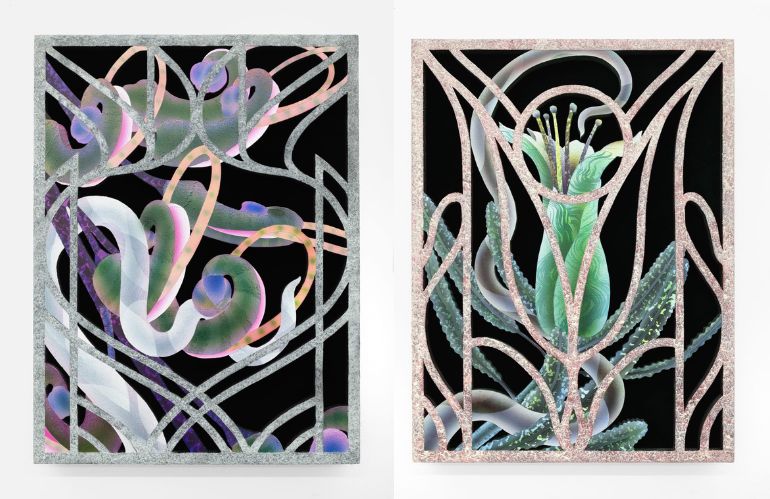

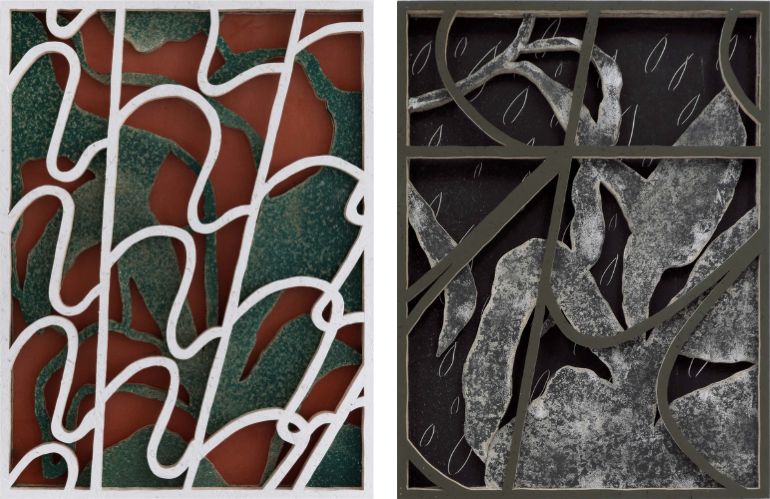

Dopo la formazione presso l’Accademia d’Arte di Düsseldorf, da cui si è laureato nel 2015, Lipp ha sviluppato un linguaggio artistico che unisce pittura, scultura e animazione. Le sue opere, spesso realizzate su pannelli lignei sagomati, presentano figure biomorfiche, ispirate a foglie, fiori, semi e radici, che si trasformano in simboli di connessioni e sensazioni ancestrali. L’uso del colore, sempre più sofisticato, passa dai toni fluorescenti delle prime creazioni a una tavolozza più calda e sfumata, in cui arancioni, rossi e viola si intrecciano con le sfumature verdi e blu, conferendo una nuova profondità emotiva ai soggetti raffigurati.

Lipp esplora il concetto di ibridazione tra il mondo naturale e quello artificiale, tra l’umano e il vegetale. Le sue forme vegetali non sono mai rappresentate in modo scientifico o realistico, bensì come entità astratte che evocano l’essenza delle piante piuttosto che la loro esatta conformazione. In questa metamorfosi, le piante diventano specchi dell’animo umano, veicoli di emozioni e stati d’animo: la solitudine, il desiderio, la sensualità, la paura. Tuttavia, a differenza degli esseri umani, i vegetali si relazionano tra loro in un modo istintivo, privo di barriere culturali o sociali, toccandosi e intrecciandosi senza inibizioni.

Nelle sue mostre più recenti, tra cui Vista a Capsule Venice, Lipp introduce nuovi elementi nella sua ricerca formale e concettuale. L’inserimento di barre metalliche, ispirate alle inferriate veneziane, crea un contrasto tra la rigidità geometrica e le forme sinuose delle piante, suggerendo un dialogo tra costrizione e libertà, tra natura e spazio urbano. Le sue opere non solo riflettono sulla bellezza enigmatica del mondo vegetale, ma pongono domande più ampie sul rapporto dell’essere umano con la natura e su come questa possa offrire un rifugio e una via di riconciliazione con il proprio io interiore.

Lipp è rappresentato in Cina e in Italia dalla galleria Capsule, fondata da Enrico Polato nel 2016, con sedi a Shanghai e, dal 2024, a Venezia. La galleria partecipa a fiere internazionali come Frieze New York, Art Basel Hong Kong e Artissima Torino, promuovendo artisti emergenti che esplorano nuove connessioni tra arte, cultura e natura.

Dal 6 al 9 febbraio, Capsule sarà presente ad Artefiera Bologna.

Arte verde è una rubrica curata da Anne Claire Budin