Filiera vite-vino

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

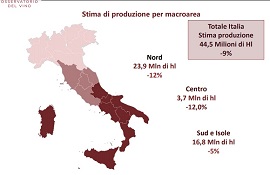

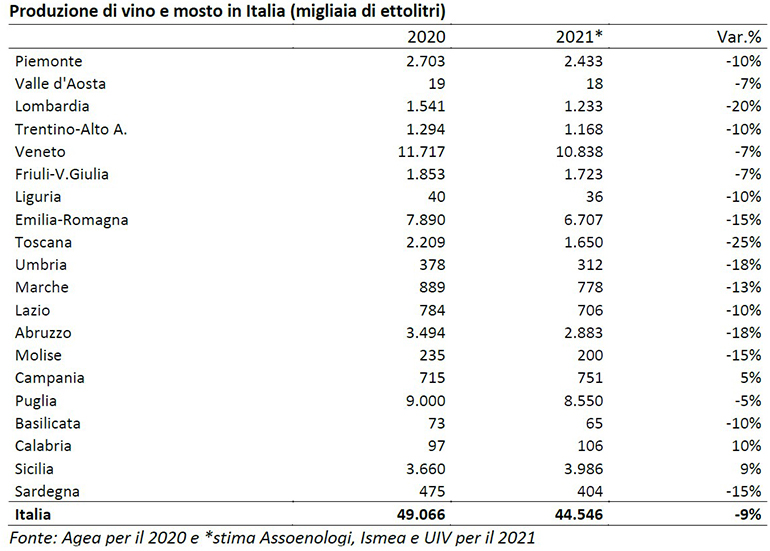

Le previsioni di Ismea, Assoenologi e Unione Italiana Vini sulla vendemmia 2021 a livello nazionale (44,5 milioni di ettolitri, meglio di Francia e Spagna) e nelle varie regioni. Maglia nera la Toscana, la più colpita dalle avversità climatiche, che scende a 1,65 mln di ettolitri. Unici incrementi produttivi in Calabria (+10%), Sicilia (+9%) e Campania (+5%). Buoni segnali comunque dai mercati: sia per la domanda estera e quella interna che sul fronte dei prezzi, dopo la flessione dell’anno scorso.

«Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo tricolore in un'annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso».

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

L’osservatorio registrerà i prezzi giornalieri di 15 varietà italiane e 3 spagnole, oltre a un database storico (in abbonamento) di oltre 450 tipologie di vini e mosti dal 2010 a oggi, in maniera continuativa per tutta la campagna vendemmiale. Il segretario generale di UIV: «un servizio molto utile in una fase cruciale come la vendemmia e che va a rafforzare il nostro Osservatorio sul vino lanciato poche settimane fa». Il presidente di Med. & A.: «fino ad oggi gli operatori avevano difficoltà a reperire le quotazioni delle uve in modo tempestivo. L’inizio della vendemmia ha registrato prezzi dei vini generici in aumento del 20% rispetto al 2020, dovuti da una parte alle avversità climatiche, dall’altra a un volume delle scorte non così importante».

«Un nuovo e completo Osservatorio dei prezzi delle uve, in consultazione gratuita sino a fine vendemmia, con aggiornamenti quotidiani pubblicati su osservatoriodelvino.it e con le medie settimanali riportate dal Corriere Vinicolo».

Viene presentato così l’Osservatorio prezzi delle uve realizzato da Unione italiana vini e Med.& A.(Associazione nazionale agenti d’affari in mediazione e agenti di commercio) in occasione della vendemmia 2021. Uno strumento che, spiega una nota di UIV del 27 agosto, «registrerà i prezzi giornalieri di 15 varietà italiane e 3 spagnole, oltre a un database storico (in abbonamento) che già comprende le quotazioni di oltre 450 tipologie di vini e mosti dal 2010 a oggi». «Si tratta a tutti gli effetti – specifica la nota - del primo database organico a livello nazionale in grado di quotare le uve e i vini in maniera continuativa lungo tutto il corso della campagna vendemmiale».

«Abbiamo accolto una istanza che arrivava dal settore – ha commentato il segretario generale Uiv, Paolo Castelletti–, si tratta di un servizio che riteniamo molto utile in una fase cruciale come quella della vendemmia e che, inoltre, va a rafforzare il progetto del nostro Osservatorio del Vino che abbiamo lanciato on line qualche settimana fa».

Secondo il presidente di Med. & A, Andrea Verlicchi, «fino ad oggi gli operatori del settore avevano difficoltà a reperire le quotazioni delle uve in modo preciso e soprattutto tempestivo. Questo perché il sistema di raccolta dei dati delle Camere di Commercio, basandosi su riunioni settimanali, dirama comunicazioni non allineate rispetto agli scambi che avvengono giornalmente, con quotazioni che cambiano ora per ora. Questo nuovo strumento super partes, invece, sarà in grado di fornire online una quotazione giornaliera, più precisa, dei prezzi delle uve».

Secondo Verlicchi, l’inizio della vendemmia ha registrato prezzi dei vini generici in aumento del 20% rispetto al 2020, dovuti da una parte alle avversità climatiche, dall’altra a un volume delle scorte evidentemente non così importante.

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Dal report di fine luglio di Ismea, Unione Italiana Vini (UIV) e Assoenologi sull’andamento climatico-vegetativo e la condizione dei vigneti delle regioni italiane, in generale, buone premesse qualitative per la prossima vendemmia. Ma raccolta posticipata di 1 settimana per via delle gelate pasquali al Centro-Nord, che hanno arrecato limitati danni produttivi in aree circoscritte di Nord Italia, Toscana, Sardegna, Umbria e sul versante Adriatico fino al foggiano. Fuori da questa fotografia gli eventuali effetti in alcune zone degli incendi di agosto.

Le specifiche previsioni quantitative sulla prossima vendemmia saranno ufficializzate l’8 settembre, ma la situazione dei vigneti italiani a seguito dell’andamento climatico-vegetativo dell’annata e le probabili prospettive qualitative della prossima stagione sono già state tracciate a fine luglio in un report di Ismea, Unione Italiana Vini (UIV) e Assoenologi. Una fotografia della situazione di tutte le regioni d’Italia, una per una, al netto dell’eventuale impatto in alcune zone del Paese dei numerosi e vasti incendi, specialmente al Sud e nelle isole, di questo agosto.

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Il Regno Unito taglierà dal 2022 gli oneri burocratici relativi all’importazione di vini (che vale 4 miliardi di euro, di cui la metà dall’Ue). Soddisfatta Confagricoltura, che sottolinea: il mercato Uk è il 3° mercato di sbocco per i vini italiani. Intanto nel primo quadrimestre del 2021 l’export agroalimentare Ue nel Regno Unito è sceso di 800 mln di euro, mentre le esportazioni di vino sono aumentate di 140 mln di euro.

Il Regno Unito ha deciso di semplificare gli oneri burocratici relativi all’importazione di vini, che in totale ammonta a oltre 4 miliardi di euro all’anno, di cui circa la metà in arrivo dagli Stati membri della Ue.

Redazione

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

La Regione Toscana ha accolto le richieste dei consorzi Brunello di Montalcino e Vino Chianti di ridurre la resa di uva destinata alla produzione di vino nel 2021. L’assessora Saccardi: «l’obiettivo è stabilizzare il mercato in un momento storico particolare». Spiega il presidente del Consorzio Vino Chianti Busi: il calo produttivo per la gelata nella vendemmia 2021 non sarà del 30% ma “solo” del 15%, intanto a giugno le vendite sono aumentate del 15% sul 2020 e i prezzi alla produzione sono saliti del 15/20%; una riduzione delle rese del 15% manterrà l’equilibrio fra mercato e produzione. Riguardo al Brunello, ci sarà una riduzione oltre il primo ettaro.

«Provvedimenti utili in questo periodo a favore dei produttori e del mercato». Così l’assessora all’agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi ha definito ieri l’approvazione, all’ultima Giunta regionale, delle delibere che disciplinano la produzione della vendemmia 2021 del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio Brunello di Montalcino accogliendo le richiese dei due consorzi di ridurre le rese di uva destinate alla produzione.

In particolare, il Consorzio Vino Chianti ridurrà del 15% le rese ad ettaro e a ceppo dell’uva destinata a diventare vino a DOCG Chianti, anche con riferimento alle cosiddette “Sottozone” e alla menzione “Superiore”.

Il Brunello invece lascerà invariata la quantità massima di uva rivendicabile come vino a DOCG Brunello di Montalcino per il primo ettaro di vigneto e oltre il primo ettaro ridurrà da 80 a 70 q/ha. Riguardo al Consorzio del Brunello i viticoltori potranno realizzare la riduzione della resa non solo in campo, ma anche mediante il cosiddetto “declassamento” di un corrispondente quantitativo di vino classificato come vino pronto a divenire DOCG Brunello di Montalcino, prodotto nelle tre annate precedenti e giacente in azienda.

«Dopo esserci confrontati con la filiera vitivinicola regionale – ha affermato la vicepresidente Saccardi - non vi è dubbio che per entrambe le denominazioni, da anni impegnate nella costante ricerca di un equilibrio di mercato e di un buon livello di remunerazione dei prezzi, anche per la vendemmia di quest'anno occorre contenere la resa produttiva dei vini in questione. L’obiettivo: stabilizzarne il mercato attraverso un riequilibrio fra domanda e offerta in un momento storico particolare, con conseguente consolidamento dei prezzi».

A spiegare la scelta di una riduzione della resa del 15% e a fare il punto della situazione per il vino Chianti è una nota di ieri del presidente dell’omonimo consorzio, Giovanni Busi, in cui si parla di «sospiro di sollievo» per la vendemmia 2021. «Dopo la gelata del maggio scorso le piante hanno reagito bene, quindi avremo una buona produzione – dice Busi -. Non sarà un'annata eccezionale da un punto di vista quantitativo, ma il danno è minore di quello che pensavamo: la produzione sarà più scarsa del trend normale, ma rispetto alla prima stima che vedeva una riduzione media del 30-40%, ora prevediamo un -15%».

Inoltre sul fronte delle vendite di vino Chianti, le ultime notizie sono buone con un +15% a giugno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E nell’ultimo mese si è registrato un aumento dei prezzi per la produzione del 15-20%. Quindi il presidente del Consorzio Vino Chianti dice che siamo sulla strada giusta e che la decisione presa all’ultima assemblea di giugno, che ora ha ricevuto il via libera della Regione, di ridurre le rese del 15% «non è stata fatta perché non c'è mercato per il Chianti, tutt'altro, ma per mantenerlo in equilibrio ai prezzi attuali senza creare sbalzi eccessivi». «Per fortuna il mercato sta riprendendo e il prodotto in magazzino c'è, quindi con questa decisione garantiamo un ritorno economico maggiore per la fase della produzione». Insomma, come ribadito da Busi, «l'obiettivo finale è quello di consolidare la crescita al fine di garantire alla fase della produzione una marginalità che prima non c’era».

L.S.

- Dettagli

- Scritto da Andrea Vitali

Redazione